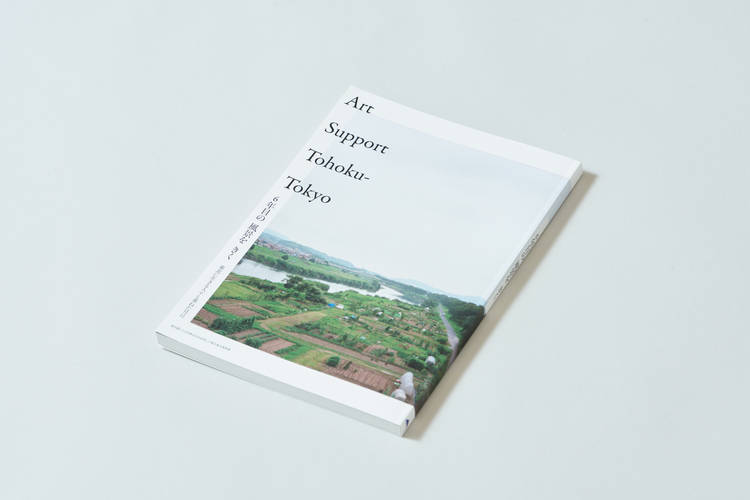

東京都による芸術文化を活用した被災地支援(Art Support Tohoku-Tokyo/ASTT)における、東北3県のパートナーへのインタビュー集。この5年間をともに振り返った。

コール&レスポンス

最初のインタビューは、正直失敗したと思った。被災地にかかわった経験は乏しく、相手の事前情報はほとんどない。ろくな質問もできず、きかせてもらった言葉をどう受け取っていいのかわからなかった。

お礼を伝えて別れると、震災直後からASTTを担当してきた李青さんは、「初めてきいた話だ」とか、「この話は何度も出てくるから、きっと重要なんだと思う」「そういえば、以前……」と、いまさっききいた言葉を反芻するように話し出した。それによって、困惑しながらきいた話がまったく違うものに感じられたことを覚えている。

李青さんは、こうやってひたすら話をきいては、現地の状況や相手の考えを読み解き、そのときどきに必要なサポートをしてきたのだろう。「インタビュー」のあとに「解説」をつける。この体験、かれらの対話の構造をそのまま本の構成にすることにした。そういえば、李青さんはラップが好きで、打ち合わせ中にたまに「ラップでたとえると……」と言っていたことを思い出す。図らずも、コール(インタビュー)&レスポンス(解説)が生まれた。

このときわたしの頭にあったのは、『ナイン・インタビューズ 柴田元幸と9人の作家たち』(アルク、2004年)だ。この本には、名だたる作家のうっとりするインタビューのあとに翻訳家の柴田さんの解説が書かれている(しかも、作家の肉声がきけるCD付き!)。

解説には、ぼんやりと捉えていたものがわかる楽しさと、思いがけない指摘によって、わかったと思っていたことが揺らぎ、思考を宙づりにする力があると思う。そして、よい文章は、書かれていることによって、書けないこと、書かないことの存在を露わにする。解説を読んだあと、もう一度インタビューに戻る回路をつくりたかった。

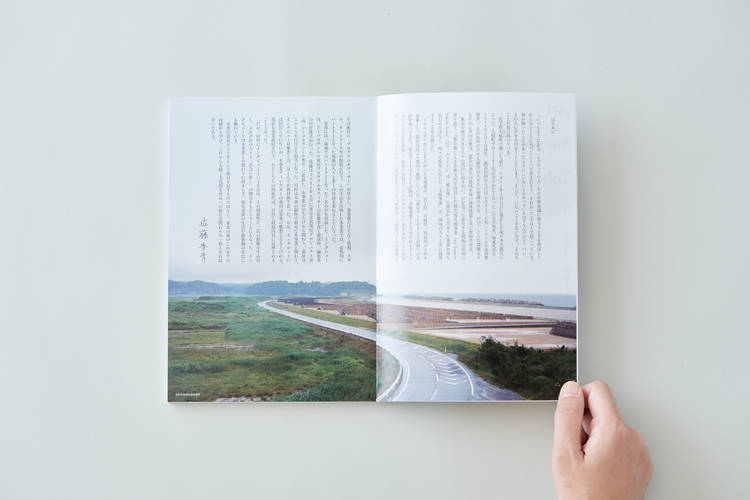

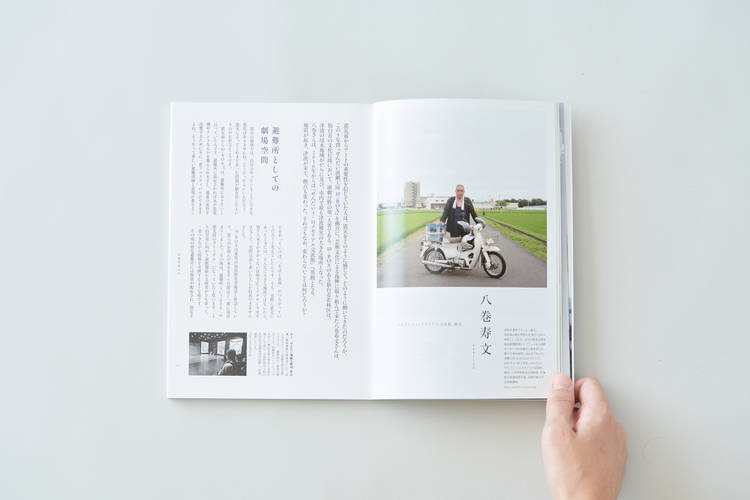

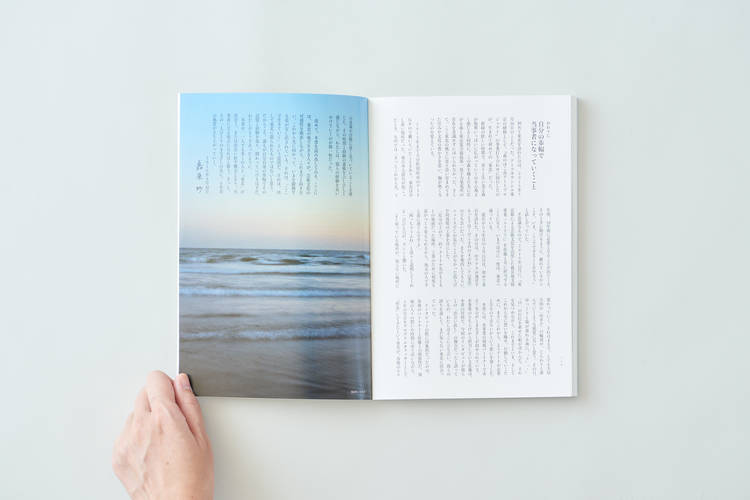

デザインは、この文章量をすいすい読ませてくれるのは三木さんしかいないと思い、独立してから初めて、緊張しながら文京図案室の門を叩いた。モノクロページに混じって、光沢のある写真のカラーページを成立させた変則的な折りの設計は、三木さんと印刷所の発明だ。写真は、震災後繰り返し福島に通っている山下くんの目を借りた。「数か月前はこうだった」「あの地域にはこんな風景がある」と、フィルムで撮影してまわりながら写っていないものについて教わった。

書籍の最後は、ASTTの担当になり、東北にかかわり出したばかりの嘉原さんの文章で締めくくられる。嘉原さんが「自分の歩幅で当事者になっていく」様子が、そのまま読者へのバトンになっていたらいいなと思う。ここでなら、と思い、迷いながら初めて海のカラー写真を使った。ただただ風景とひとを味わう、そんな一冊になったと思う。