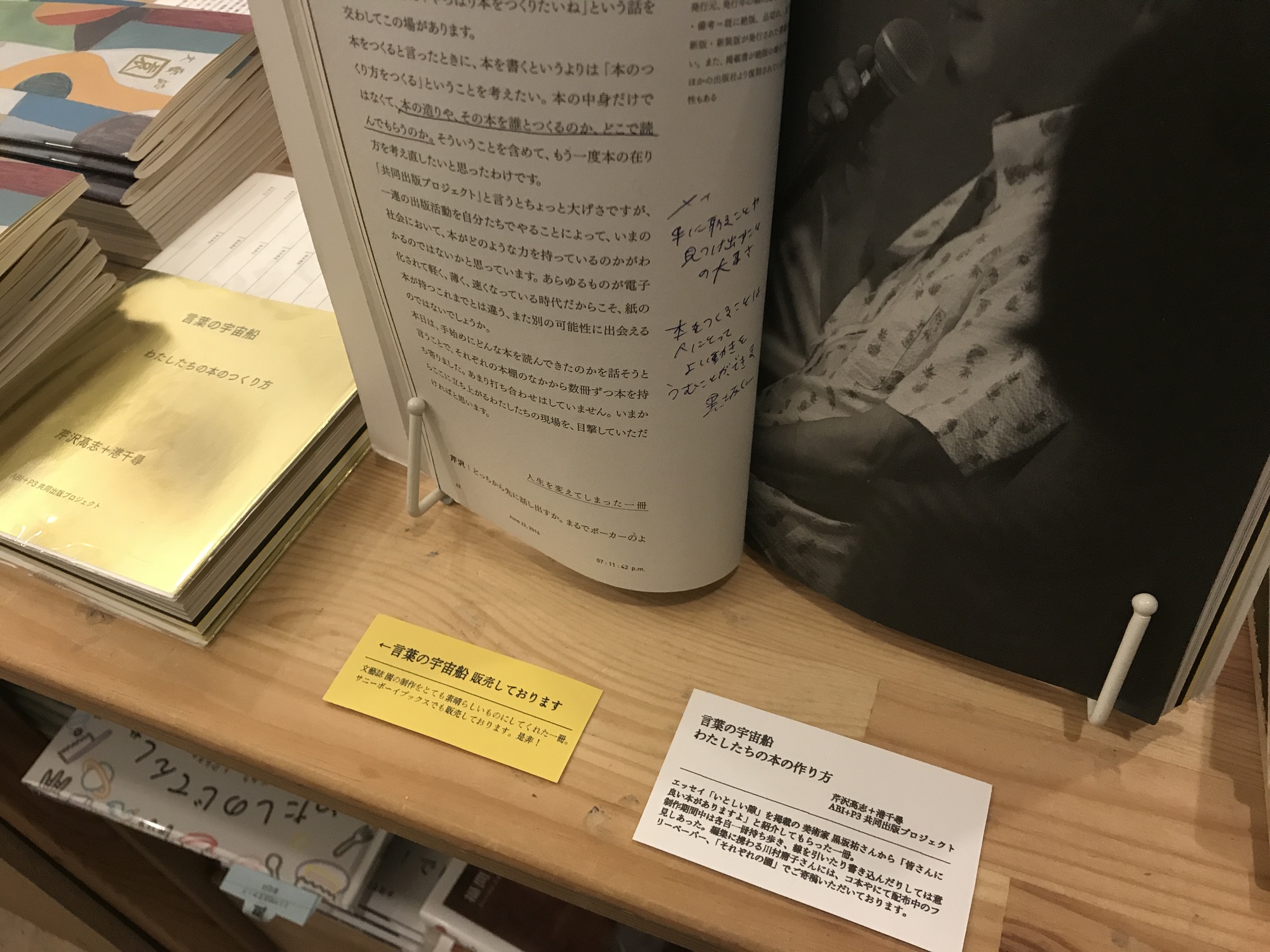

一通の手紙をきっかけに、出版レーベルが立ち上がるプロセスを一冊に綴じた「プロジェクトブック」。造本設計から往復書簡、編集会議、キーワードエッセイ、参考図書、クレジットまで、「わたしたちの本のつくり方」を余すところなく収録した。

本の「その後」とは

2017年6月、『言葉の宇宙船 わたしたちの本のつくり方』の刊行から半年後、飛び立った本の「その後」を追う『100の読者、100の経験』をスタートした。本を読んでくれたひとに、「印象に残った一文」と「そこから感じたこと、思ったこと、考えたこと」をきき、「いま本がある場所」を撮影して送ってもらうウェブプログラムだ。

読者とは、単に本を読む人というよりは、「魂を持っている」ということだと思うんですよ。読者が100人いたら、そこには100の魂がある。本が複製物になったときの最大の発見は、100人が読んでいて、100の魂があるということです。

(p.142 編集会議「読者への届け方」港 千尋より)

同じフレーズを選んでいたり、似た部分に着目したりしたとしても、言葉の選び方やその出所は異なり、どれひとつとして同じものはない。そこには「魂の気配」とでもいうようなものがあり、わたしはすっかり言葉の宇宙船の「読者」のファンになった。

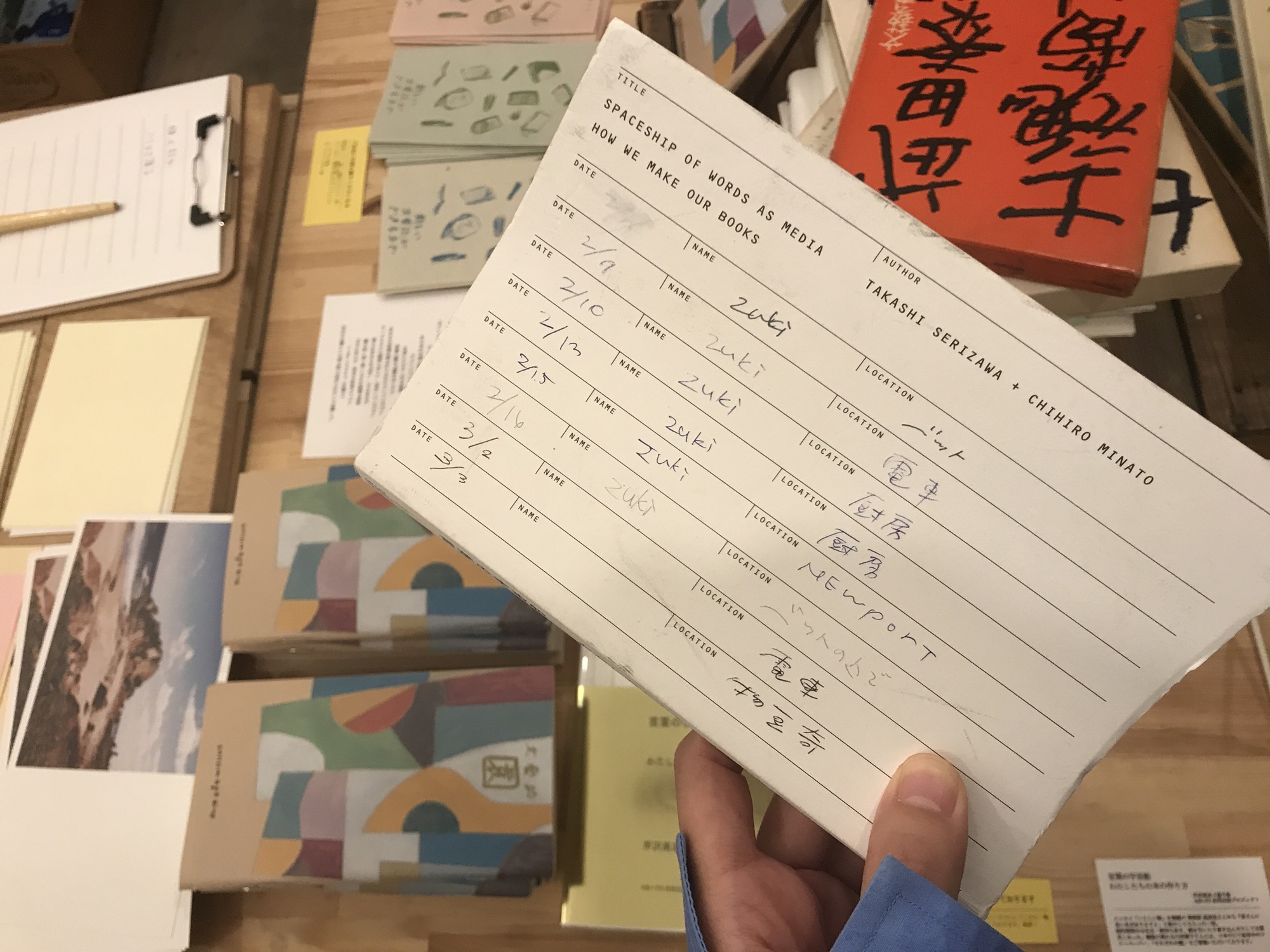

そのなかには、『文藝誌 園』(sono)を立ち上げた江原茗一さんと河村実月ちゃんの文章がある。ふたりに出会ったきっかけは、友人の黒坂祐くんに「いま文藝誌をつくろうとしている子たちがいて、『言葉の宇宙船』を紹介したら読み込んでるらしいですよ」と教えてもらったことから。へー、と思っていたら、なんと「編集部は各自一冊持ち歩き、本の中に吸い込まれそうなほど読んだ」という。SUNNY BOY BOOKSで開催された創刊記念フェアでは、参考にした本として実物が展示されていて、引かれた線と書き込み、折り曲げた跡や汚れから目が離せなかった。

「道具としての本」を目指してやってきたものの、ここまで使い込まれた状態を目にするなんて。自分がかかわったことを抜きにして、「本」という存在の可能性を感じた。たったワンフレーズで、たった一冊の本でひとの内側にさざなみが立ち、思いがけない場所に連れていかれる。行動が、生き方が小さく確実に変わる。これまでもそうやって無数の宇宙船があったからこそ、この一冊、そしていまのわたし(たち)があるのだと。

「本はつくって終わりではなく、届けるまでが仕事」だと言われるが、そうじゃないようだ。届けたあと、読者の声を受け取って、その経験をまた何らかのかたちでこの世に還そうとする、終わりのない旅がはじまっていくのだと思った。そのことを思うと、恐ろしいことに足を踏み入れてしまったなという後悔にも似た気持ちと、だったらもっと気楽にやろうという気持ちが同時に湧いてくる。

*尾中俊介さんの装丁は、臼田捷治著『〈美しい本〉の文化誌 装幀百十年の系譜』(Book&Design、2020年)の最終章「ポスト・デジタル革命時代の胎動と身体性の復活と」にて、「吉岡実や平出隆らの詩人による装幀の系譜を継いでいる」として取り上げられた。

『言葉の宇宙船 わたしたちの本のつくり方』

| 著者 | |

|---|---|

| 編集・ディレクション |

川村庸子 |

| 編集 |

坂田太郎(P3 art and environment) |

| ブックデザイン |

尾中俊介(Calamari Inc.) |

| 写真 | |

| プロジェクト・コーディネート |

関川 歩(Art Bridge Institute) |

| プロデュース |

長谷 寛 |

| 印刷 | |

| 製本 | |

| 流通 |

川人寧幸(ツバメ出版流通) |

| 発行 | |

| 発行日 |

2016年12月1日 |

| URL |