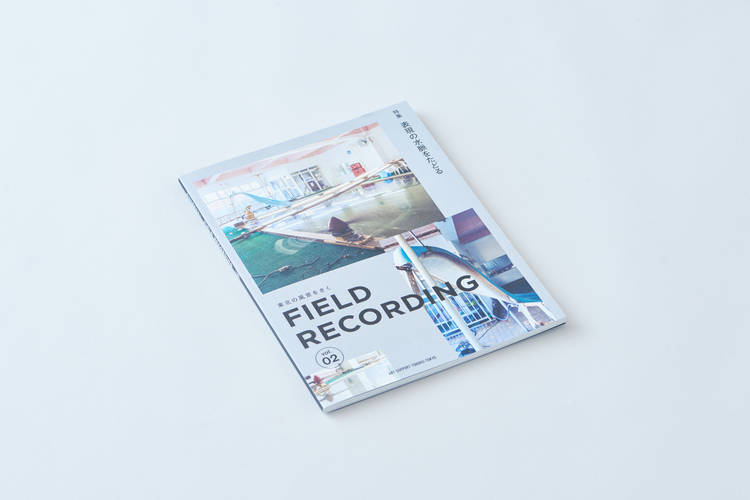

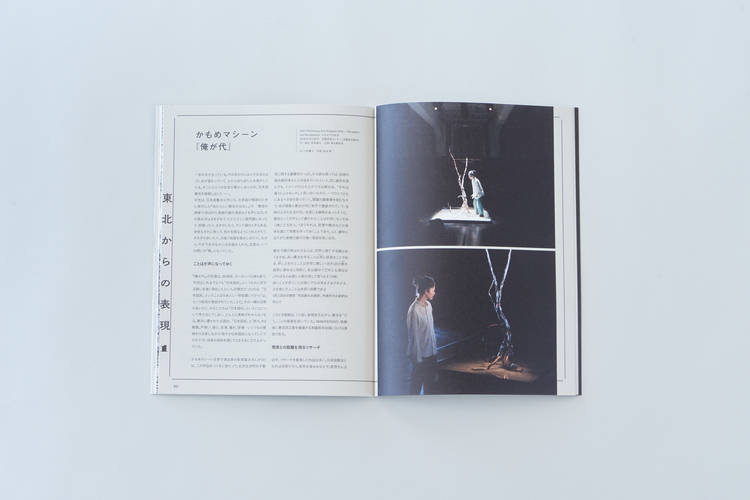

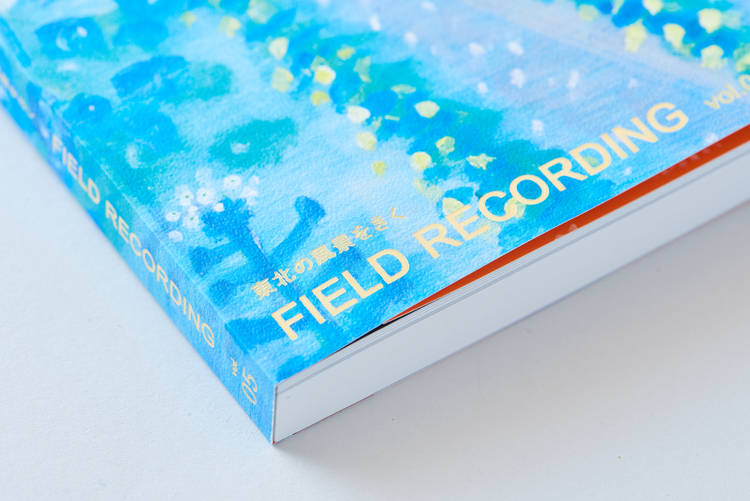

東京都による芸術文化を活用した被災地支援(Art Support Tohoku-Tokyo/ASTT)の定期刊行物。ひとに出会い、声と向き合い、土地の風景と出会い直す。変わりゆく震災後の東北のいまと、その先に触れる試み。

「きく」から「話す」へ

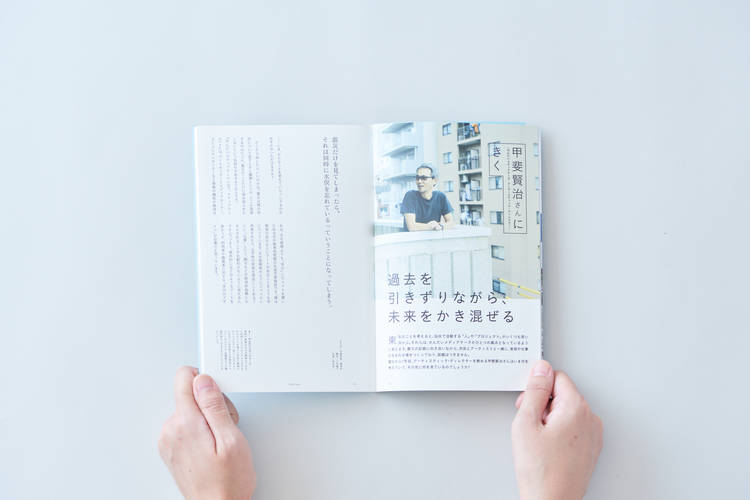

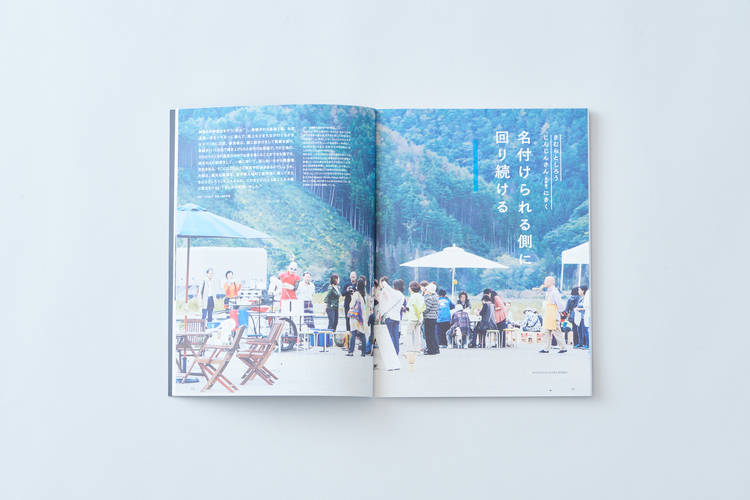

2017年、東北では復旧対応が終わり、震災から3年、5年の節目をきっかけに外部支援が減少し、長い目で地域をどうしていくかという復興に向けた議論が高まっていた。活動が育ってきたことでメンバーが固定化し、「節目」を目指してがんばってきた疲れも感じられる。復旧期に比べると余裕はあるものの、やはり目の前のことに精一杯にならざるを得ない。ASTT担当の李青さんは「ほかの地域はどうですか?」とよくきかれるようになったという。

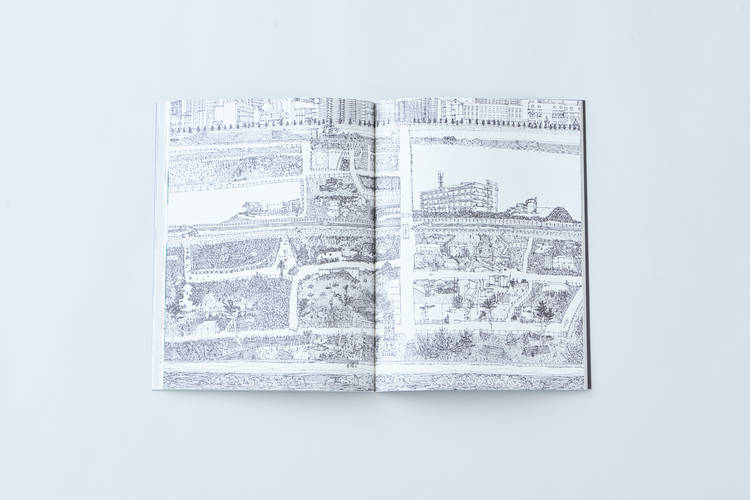

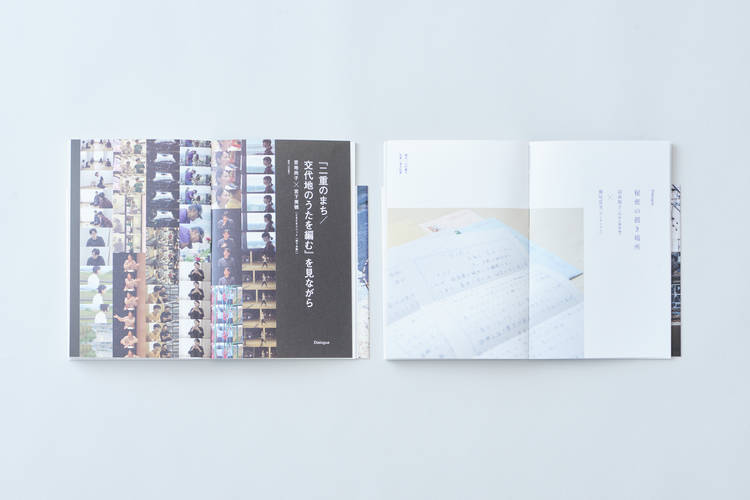

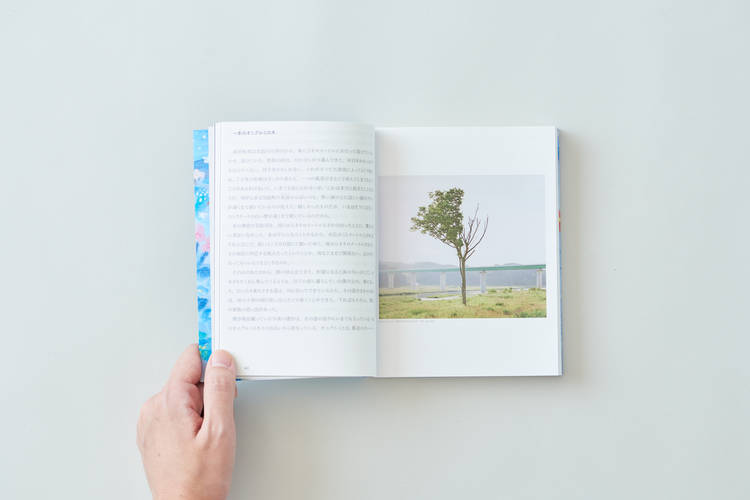

インタビュー集『6年目の風景をきく』のあと、引き続き何か紙媒体を出したいと言われたものの、東北出張の報告をきくたびに、このタイミングでまとめられるものがあるようには思えなかった。そこで、現場に伴走する方法として、メディアづくりを通して、リサーチと交流、記録をしようと考えた。よその地域で起きていることを伝える。震災時の記録を掘り起こす。定点観測の意味も込めて年に一度、その一年を通して浮かび上がってきたテーマを特集とした。

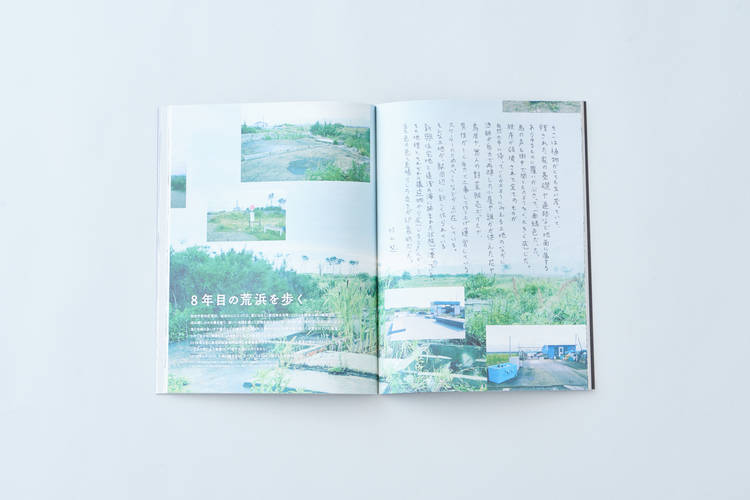

その歩みを振り返ると、最初は「友だちの友だちに会いにいく」という意識が強かった。ここで言う「友だち」とは『6年目の風景をきく』でインタビューした、東北3県の事業パートナーである。かれらの近くにいる、これまで活動を目で追ってきた人たちに話をききに行った。そこでわたしたちは、阪神・淡路大震災やハンセン病、水俣病、原爆などの厄災に出会っていく。

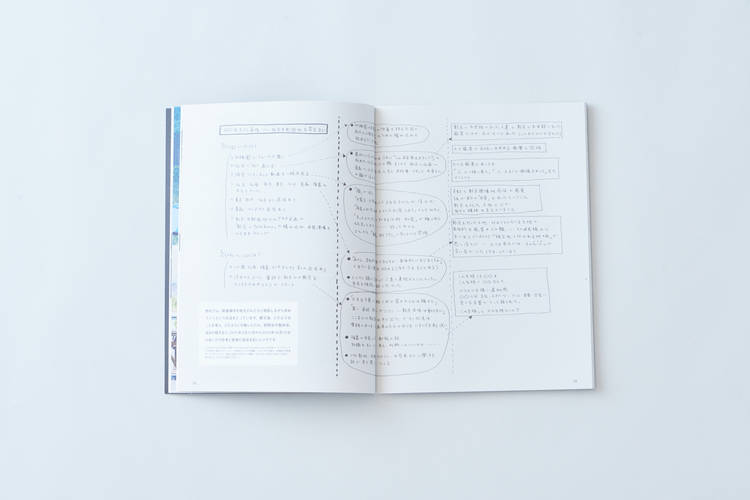

やりながらの大きな変化としては、自分たち以外のきき手を連れて行くようになったことだ。取材相手がぽろっとこぼした「いつかあのひとと話したい」「しばらく東北に行けてない」「こんなことに悩んでいる」という言葉を拾っては、企画にした。

よく言われることだが、記事になるのはごくごく一部で、つくり手はあまりにも多くのものを受け取ってしまう。わたしたちは時限的な編集部で、あくまでASTTという中間支援の一形態。そのため、編集部に経験や関係を溜めるのではなく、手渡す先をつくっていく必要があると考えたからだ。

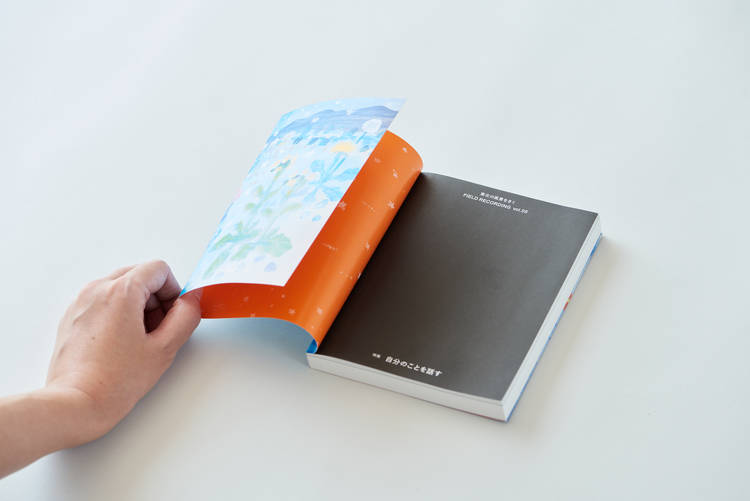

最後の特集は「自分のことを話す」。東北の風景を「きく」から「話す」へ。コロナ禍で移動が困難になったため、これまで東北にこころを寄せてきたひとたちから寄稿や日記を集めた。そこには、当たり前だけれど、みんな自分の話が書かれていた。自分と社会、日常のなかでのあの出来事とのことが。タイトルをつける段になって、RM of BTSが2018年に国連で行ったスピーチのことを思い出した。「Find your name, find your voice by speaking yourself(話すことで、自分の名前と声を見つけよう)」。

ある日電話がかかってきて、大宅壮一文庫から寄贈依頼があったという。アーツカウンシル東京の制作物はすべて国立国会図書館に所蔵されているが、誰かが重要だと判断してくれたようで、『FIELD RECORDING』は記事検索もできるようになった。CiNiiでも検索可能だ。いつの間にか歴史に迎え入れてもらった感じがして、うれしい。

*vol.01に挟み込んだ、木村敦子(kids)さんにデザインしていただいた『復興カメラ 7年目の手紙』は、「岩手ADC賞 準グランプリ2018」を受賞した。

**水島久光著『「新しい生活」とはなにか 災禍と風景と物語』(書籍工房早山、2021年)にて、「聞く」「物語る」ことによる関係性の可能性として、『FIELD RECORDING』が取り上げられた。